Dem Kino mangelt es bekanntlich an Publikumsnachwuchs. Die Digital Natives sind es gewohnt, Filme wo und wann immer sie wollen zu konsumieren, möglichst kostenlos und sei es nur auf dem Handy. Lichtspieltheater, zu denen man sich hinunbequemen muss, um Filme zu fixen, vorgegebenen Zeiten zu konsumieren, sind für sie nur wenig attraktiv – sofern sie solche Institutionen überhaupt noch auf dem Radar haben.

Das Filmpodium tut sich besonders schwer damit, junge Leute anzuziehen: Egal, wie toll unsere Klassiker sind und wie gut die Qualität der Kopie – die Filme im Programm sind oft älter als die Angehörigen der Generation Y und sie werden meist höchstens dreimal gezeigt. Ausserdem ist die Leinwand eher klein, die Sitze laden nicht zum Abhängen oder Knutschen ein, und Popcorn gibt’s auch nicht, nur schwer verdauliche Untertitel.

Immer mal wieder wird überdies bemängelt, der Eintrittspreis sei zu hoch. In den letzten Jahren haben wir deshalb verschiedene Ermässigungsvarianten geschaffen, die unser Kulturangebot für junge Filmfans mit kleinem Budget niederschwelliger machen sollten: das Jahrhundert-Abo, Sonderangebote für Filmstudierende oder das U25-Abo, ein Halbtax-Abo zum halben Preis für Unter-25-Jährige. Keines dieser Angebote fand den erwünschten Zuspruch. Möglicherweise liegt es an der Form der Vergünstigung an sich, dem Abo: Junge Leute wollen sich nicht auf längere Zeit binden. Abo, das klingt nach Verpflichtung und verplanter Freizeit.

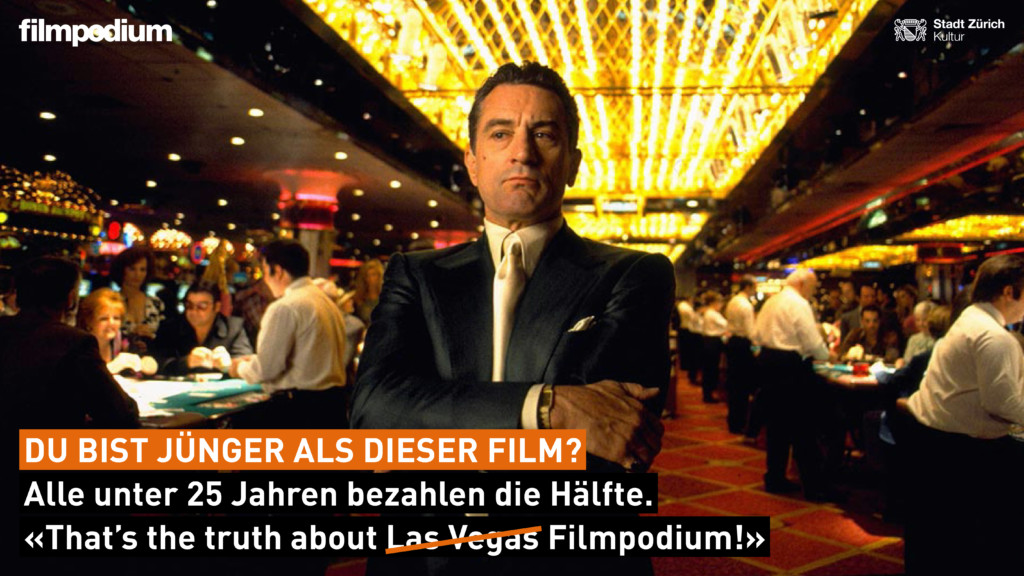

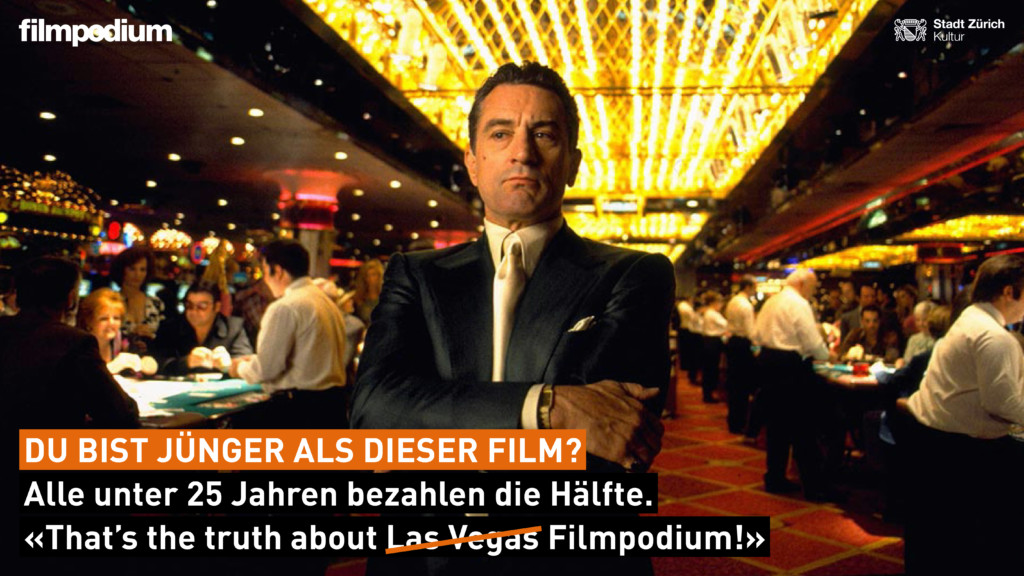

Also haben wir uns gesagt: dann halt ohne! Ab sofort können alle Unter-25-Jährigen, egal ob in Ausbildung oder nicht, zum halben Preis ins Filmpodium, ganz ohne Abo oder sonstige Verbindlichkeiten, spontan, einmalig oder auch regelmässig. «Editorial: Eintritt immer freier» weiterlesen →