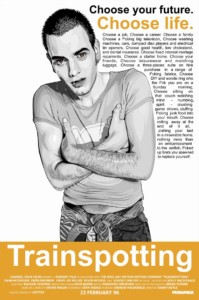

Im Februar 2017 kommt «T2: Trainspotting» in die Kinos. Davor sollte man sich Danny Boyles Klassiker aus dem Jahr 1996 unbedingt nochmals auf der grossen (Filmpodium)Leinwand anschauen. Als Vorbereitung empfehlen wir die Lektüre des ausführlichen Interviews, das Michel Bodmer anlässlich der Premiere des Films am 49. Cannes Film Festivals mit Regisseur Danny Boyle, Drehbuchautor John Hodge und Produzent Andrew Macdonald halten durfte.

John Hodge, wie haben Sie aus Irvine Welshs Roman einen Plot herausfiltriert?

John Hodge (JH): Skrupellosigkeit ist wohl der Schlüssel zu jeder Adaption eines Romans. Der Hauptunterschied zwischen Film und Buch ist, daß im Buch viel mehr drinsteckt. Wir haben Mark Renton als Hauptfigur aus dem Buch übernommen, aber dort ist er von doppelt so vielen Figuren umgeben wie im Film. Es gibt dort viel mehr verschiedene Erzählungen, wie eine Sammlung von Kurzgeschichten. Im Buch kriegt man nicht nur seinen inneren Monolog mit, sondern man sieht auch in das Innenleben der anderen Figuren hinein. Ein Film kann mit der Komplexität dieses Romans nicht mithalten. Statt dessen mußten wir eine Hauptfigur auswählen. Mark Renton bietet sich an, weil er die Figur ist, die sich am klarsten ausdrückt. Wir folgen also seiner Reise über ein, zwei Jahre in seinem Leben. Es ist ein wichtiger Abschnitt in seinem Leben, weil er all diese Entscheidungen fällen muß. Was nicht wesentlich mit dieser Geschichte zusammenhing, die wir nun mal gewählt hatten, mußte wegfallen, auch wenn es bedeutete, daß wir viele unserer Lieblingspassagen im Buch auslassen mußten. Aber da muß man eben skrupellos sein.

Halten Sie es für eine realistische Darstellung einer verlorenen Generation?

JH: Ob das eine verlorene Generation ist, weiß ich nicht, aber es ist eine realistische Darstellung einer bestimmten Lebenshaltung, die heute unter jungen Leuten sehr verbreitet ist. Das hängt mit Desillusionierung und dem verlorenen Vertrauen in Helden zusammen. Helden enttäuschen uns immer ein wenig, und das gilt auch für Mark Renton.

Andrew Macdonald (AM): Es gilt jedenfalls für Großbritannien. Es hat eine sehr geringe Achtung für Helden, ein zynisches Land.

Haben Sie den Erfolg des Films vorhergesehen?

JH: Ganz und gar nicht. Wir gingen mit diesem Projekt zu Channel 4, bevor «Shallow Grave» in die Kinos kam. Wir sagten, das möchten wir als nächstes machen; wir wissen, es ist weniger kommerziell, vielleicht geben wir da zu sehr unseren eigenen Vorlieben nach, aber wir meinen, wir können es billig machen …

Wie hoch war das Budget?

AM: 1,8 Millionen Pfund. Wir hielten es bewußt klein, auch nachdem «Shallow Grave» Erfolg zu haben begann, weil wir wußten, daß wir dann machen könnten, was wir wollen. Wir wollten auch unbedingt versuchen, ein Publikum anzusprechen, denn wir verstehen uns in erster Linie als Unterhalter. Aber wir hätten nie gedacht, daß der Film soviel Erfolg haben könnte, 12 Millionen Pfund einspielen würde, als zweiterfolgreichster britischer Film nach «Four Weddings and a Funeral». Wir erwarteten etwa 3 Millionen Pfund.

Hatten Sie jemals Angst wegen der enormen Werbung, die im Vorfeld des Kinostarts betrieben wurde?

JH: Ja. In den Wochen vor dem Start häuften sich die Plakate und Titelseiten von Zeitschriften, und das geriet außer Kontrolle. Wir hatten nie irgendwelche Kontrolle darüber. Das bedeutete offensichtlich ein großes Potential für Enttäuschungen. Aber wir hatten großes Glück.

AM: Nichts konnte diese Erwartungen erfüllen, nachdem es derart aufgebaut worden war. Wir dachten, daß das erste Wochenende großen Erfolg haben würde, und dann: Oh, mein Gott … Aber es schien dann die richtige Saite zum Klingen zu bringen, und zwar weitherum, nicht nur bei dem kleinen Kernpublikum von jungen Leuten, die den Roman gelesen hatten. Jetzt ist es ein Mainstream-Film.

Wollten Sie das Publikum schockieren?

JH: Ja, aber wenn man ins Kino geht, will man extreme Emotionen erleben, man will lachen, gefesselt oder erschreckt oder schockiert werden. Das wollen wir alle, wenn wir ins Kino gehen. Ob es nun eine Komödie ist – bei «Four Weddings» will man lachen, es muß komischer sein als das wirkliche Leben – oder ein Horrorfilm, der in höchstem Maße furchterregend sein soll … Ja, es gab Momente, wo wir schockieren wollten.

Sie bestreiten die Promotion zu dritt. Ist das ein Statement darüber, wie Sie das Filmemachen ansehen?

JH: Allerdings.

Dann ist es für Sie ein Teamwork und nicht das Werk eines Autorenfilmers?

JH: Genau. Wir sind völlig gegen so was.

AM: Für mich liegt da das ganze Problem, weshalb niemand europäische Filme anschaut. Die erfüllen alle zu sehr die Wünsche einer einzelnen Person. Solche Leute sollten Gedichte schreiben. Die könnten sehr gut sein, und ich mag Gedichte. Aber Filmemachen muß immer die Balance halten zwischen Kommerz und Kunst.

JH: Weil es so teuer ist.

AM: Bei der Architektur ist es genau gleich. Wenn man zu sehr in die eine Richtung geht, wird es furchtbar. Genauso schlimm ist das andere Extrem, wie etwa «The Flintstones». Grauenvoll. Wir wollen auf der Ebene bleiben, die sich dazwischen bewegt. Wir wollen mit demselben Kameramann arbeiten, demselben Ausstatter. Viele Autorenfilmer, die von «a film by …» reden, tun das auch. Sie geben es nur nicht zu. Ich meine das ernst. Die geben nicht mal zu, daß sie einen Drehbuchautor haben.

Gefällt Ihnen das Gefühl, auf dem Set eine Familie zu sein?

AM: Es bedeutet einfach, daß man allen vertrauen kann. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Leute den andern, mit denen sie zusammenarbeiten, vertrauen. Ich habe das verschiedentlich festgestellt. Das klassische Verhältnis zwischen Produzent und Regisseur etwa oder zwischen Regisseur und Drehbuchautor. Und so fügen sie dem Projekt Schaden zu, weil sie sich bedroht fühlen und einander hassen und sich nicht vertrauen. Bei uns ist das anders. Jeder macht ganz normal seinen Job.

Wie sind Sie beim Casting vorgegangen?

AM: Darüber haben wir sehr früh gesprochen. Wir beschlossen, daß Ewan McGregor Renton spielen sollte, da wir ihn kannten. Ursprünglich wollten wir noch andere Leute aus «Shallow Grave» in kleineren Rollen drinhaben. Wir dachten auch, Christopher Eccleston, der in «Shallow Grave» war und jetzt in «Jude», könnte Begbie spielen. Aber er war anderweitig verpflichtet, und so ging das nicht. Also trafen wir die besten Schauspieler Schottlands. Das ist kein weites Feld.

Wenn Sie einen großen Star hätten haben können, hätten Sie dann den Film mit dem Star gemacht?

JH: «Trainspotting» hätte man nicht mit einem großen Star machen können. Es gibt auch keinen britischen Star, der da in Frage käme. Sie meinen Gary Oldman oder so? Das hätten wir nicht gewollt, denn es hätte den Film aus dem Gleichgewicht gebracht; dann bestünde das Risiko, daß der Film zum bloßen Vehikel für diesen Star würde.

AM: Und dann müßte man einiges ändern. Denn so würde der Film teurer, und wenn er teurer wird … Miramax und Polygram boten uns mehr Geld für den Film an, aber wir lehnten es ab, um keine Zugeständnisse deswegen machen zu müssen. Und es ist schon so: Wenn man einen Star hat, ist man verpflichtet, ein größeres Publikum anzuziehen. Und dieses Problem hatten wir nicht.

Romanautor Irvine Welsh sagte in einem Interview, es sei sehr clever von Danny Boyle gewesen, ihn als Schauspieler zu integrieren, damit er nichts gegen den Film sagen konnte. Gab es viele Diskussionen zwischen John Hodge und ihm darüber, was man in den Film hineinbringen sollte und was nicht? Wie sah diese Zusammenarbeit aus?

JH: Mit Irvine zusammenzuarbeiten war prima, denn er schrieb inzwischen bereits an seinem dritten Buch und wollte nicht zuviel damit zu tun haben. Aber er hatte «Shallow Grave» gesehen und war sehr glücklich, daß wir sein Buch verfilmen würden. Er wollte nur, daß wir der Wahrhaftigkeit und dem Geist des Buches treu blieben. Er hätte es uns schwermachen können, nicht in vertraglicher, aber in moralischer Hinsicht. Er hat sich aber dagegen entschieden. Ein sehr lockerer Typ und ein kluger Kopf. Wir zeigten ihm das Drehbuch, als wir drehbereit waren, und er gab ein paar hilfreiche Kommentare ab, vor allem über gewisse Redewendungen und einzelne Dialogsätze, aber im allgemeinen war er zufrieden damit.

AM: Er ist auch hier und unterstützt den Film. Wir gaben ihm die Rolle, um ihn im Team dabeizuhaben.

Haben Sie auch die Bühnenversion des Stoffs beigezogen?

JH: Ich habe das Stück ein paarmal gesehen. Das Stück ist anders, viel mehr eine direkte Umsetzung gewisser Szenen aus dem Buch. Manche Szenen im Stück sind nicht im Film und umgekehrt. Es hat eine gewisse Intimität, die für das Theater ideal ist, aber als ich im Theater saß, dachte ich, wir können nicht das Stück abfilmen, denn es muß auf die Leinwand, das ist anders.

Ist Ihr Film für Sie repräsentativ für das Neue Britische Kino, das Erbe von Mike Leigh und Ken Loach, abgesehen davon, daß Sie zu anderen Zwecken Filme machen?

JH: Wir fühlen uns nicht als Teil irgendeiner Bewegung oder eines Erbes. Es ist alles so erschütternd einfach: Wir sehen uns nur als Leute, die Filme machen wollen. Das ist alles. Wir verwenden nicht viel Zeit darauf, nachzudenken, was unser Platz in der Filmgeschichte ist.

Aber es gibt doch eine Tradition in Ihrem Land, daß man Themen über Leute aus den unteren Gesellschaftsschichten aufgreift, über junge Leute, und sie mit kleinem Budget verfilmt.

JH: Mag sein. Was die kleinen Budgets angeht, haben wir eh keine Wahl.

Vom Realismus weichen Sie aber ab.

AM: Wir wollten die Geschichte eben auf diese Weise erzählen. Andere würden dieselbe Geschichte, oder was sie für dieselbe Geschichte halten, anders erzählen. Ich glaube nicht, daß man den Geist von Irvines Buch im Stil von Mike Leigh, Ken Loach oder auch nur Stephen Frears vermitteln könnte.

JH: Das Buch ist sehr trotzig und auf vergnügte Weise unverantwortlich, und so muß auch der Film sein.

AM: Der soziale Realismus ist müde. Er ist nicht mehr eine so wirksame Waffe wie in den 50er Jahren, vor dem Aufkommen des Fernsehens. In Großbritannien sind wir auf unser Fernsehen stolz. Wir beherrschen es recht gut. Und da sieht man die ganze Zeit Realismus. Im Kino will man etwas Großes, Extremes, Phantastisches sehen, etwas, das die Emotionen ausdehnt, in welche Richtung auch immer. Phantastik ist für mich das bessere, interessante Wort als Surrealismus. Im Kino kann man von einer Sache zu etwas ganz anderem schneiden. Es ist das einzige Medium, in dem man das machen kann. Und mit etwas Glück kann man das Publikum mitnehmen. Das möchten wir weiter erkunden.

Hätte eine sozialrealistische Perspektive nicht auch dazu geführt, daß die Drogenszene vom Standpunkt eines Außenstehenden aus gezeigt worden wäre?

JH: Genau. Das Buch ist aus der Perspektive der Figuren geschrieben und spielt sich in ihren Köpfen ab.

AM: Wir wollten nicht die gönnerhaft-mitfühlende Perspektive, sondern eine trotzige, wie John sagte.

JH: Das hat uns von Anfang an bei dem Stoff angezogen.

Irvine Welsh hat aus seiner eigenen Erfahrung heraus geschrieben. Wie steht es mit Ihnen? Was haben Sie für ein Verhältnis zu Drogen?

JH: Von uns hat keiner jemals Heroin genommen.

AM: Wenn Danny dazukommt, soll er etwas über die Gruppe erzählen, die uns geholfen hat, Calton Athletic, eine Drogenrehabilitierungs-Gruppe in Glasgow. Die haben die gleiche trotzige Einstellung, die das Buch zeigt. Freilich kommt es irgendwann zu der Diskussion – besonders unter den Schauspielern –, wer es denn nehmen wird, jemand müsse es doch nehmen. Schauspieler stehen auf so was. Aber als sie diese Jungs kennenlernten, erklärten die ihnen alles. Ich hätte sie umgebracht, wenn sie’s genommen hätten. Denn es hätte die Calton-Leute zutiefst beleidigt, zuzusehen, wie ein paar Schauspieler mit etwas experimentieren, das ein enormes Problem ist, mit dem sie sich jeden Tag herumplagen müssen, und das für einen scheiß Film.

Offenbar trieb Ewan McGregor Forschung für den Film, während er in Luxemburg mit Peter Greenaway «The Pillow Book» drehte. Er ging dort in die Drogenszene und beobachtete die Süchtigen.

AM: Ja, diese Art von Recherchen haben wir ausgiebig gemacht, in Edinburgh.

JH: Beobachten, nicht selber fixen.

Wie haben Sie die Schauspieler konkret auf die schwierigen Szenen vorbereitet, damit sie nicht beispielsweise übertreiben?

AM: Nochmals: Uns ging es nicht um den totalen sozialen Realismus, auch nicht um «method acting» oder so. Das brauchten wir nicht. Danny verbringt eine Probenzeit von einer Woche mit den Schauspielern. Soweit ich sehen konnte, spielten sie die meiste Zeit Fußball oder sahen sich Filme an. So machen die das. Sie kriegten das örtliche Kino in Glasgow dazu, nach Feierabend offenzubleiben, und Polygram und Miramax mußten dann Kopien unserer Lieblingsfilme herbeischaffen. Sie verbrachten einfach Zeit zusammen als Gemeinschaft, um die Dynamik innerhalb der Gruppe aufzubauen. John war bei den Proben auch immer dabei, wie auch die Leiter der wichtigsten Produktionsabteilungen. Es ist ein sehr offener Prozeß. Danny zehrt die ganze Zeit von allen andern. Er hat keine Angst vor Ideenklau. Es versetzt alle in die richtige Geisteshaltung.

JH: Das sind alles sehr gute Schauspieler, und jeder hat seine eigene Methode, sich auf seine Rolle vorzubereiten. Danny führt sie in Richtung dessen, was er als Endergebnis der Vorbereitungen erreichen will.

Stimmt es, daß der Film im Hinblick auf die amerikanische Kinoauswertung synchronisiert werden soll?

AM: Nein. Das einzige, was wir getan haben – für die Version, die hier der amerikanischen Presse gezeigt wurde –, ist, daß wir ein paar Dialogsätze geändert haben, mit den Originaldarstellern. Wir haben nur die Diktion etwas verdeutlicht. Sehr oft war der Originalton nicht ganz richtig. Wir haben vielleicht zwanzig Sätze geändert, und die meisten davon sind in den ersten zwanzig Minuten des Films.

Aber das gilt nicht für die europäische Version.

AM: Doch. Wir nennen es nur die amerikanische Version. In Europa macht ihr aber viel schlimmere Dinge mit dem Film. Wir haben die französischen Untertitel hier gesehen, und dann wird er synchronisiert, auf Deutsch und Gott weiß was. Dann geht das alles ohnehin verloren. Die «amerikanische Version» ist nicht einmal das, sondern die genau gleichen Worte und Sätze, nur eben in einem Tonstudio noch einmal sauber gesprochen.

Ist der Schluß für Sie hoffnungsvoll?

JH: Der Schluß ist sehr zwiespältig. Am Ende wiederholt Mark Renton die Liste von Dingen, die er am Anfang ablehnte, und jetzt will er sie mehr oder weniger annehmen, aber er nimmt sie nur unter seinen eigenen Bedingungen an. Es ist, als würde er sagen: Ich werde jetzt in eurem Nachbarhaus leben, aber ich werde nach wie vor derselbe Mensch sein. Natürlich wissen wir nicht wirklich, was er mit seinem Leben anfangen wird. Wird er konventionell konstruktiv sein, oder wird er wieder in den Heroinkonsum abdriften? Er weiß es selbst nicht. Es ist nicht die Art von Film, wo am Ende alles sauber verknüpft ist.

Aber es ist doch ein Zeichen?

JH: Ja, es ist ein Hinweis, daß sich seine Situation verbessern könnte. Aber es ist keineswegs sicher.

(Danny Boyle kommt hinzu.)

John Hodge, Andrew Macdonald, Irvine Welsh und Ewan McGregor sind Schotten, Danny Boyle nicht. Inwieweit ist das ein schottischer Film oder Teil der schottischen Kultur?

JH: Roman Polanski ging nach Hollywood, um «Chinatown» zu machen, als Outsider.

Danny Boyle (DB): Ich persönlich sehe es stark als britischen Film an. Er spielt in Schottland, der Autor ist Schotte, aber die Geschichte hätte in jeder größeren britischen Stadt spielen können, von den Umständen her. Wir haben unsere Filme beide weitgehend in Innenräumen gedreht und bauen gerne viele Dekors. So schaffen wir eine eigene, seltsame Form von Realität. Ich sehe es als britischen Film an.

Danny Boyle auf dem Set von «Trainspotting»

Er hat ja durchaus eine politische Seite. Es gibt diesen bissigen Monolog von Renton, wie er Schottland hasse und so weiter. Der stammt aus dem Buch, aber so was macht die Geschichte nicht völlig allgemeingültig.

JH: Renton haßt Nationalismus vermutlich noch mehr als Schottland. Dieser Zynismus im Buch ist sehr realistisch, denn die Leute sind in Großbritannien sehr antipolitisch heutzutage. Man hat das Vertrauen in die politischen Parteien verloren. Aber das wird wohl auch für andere Länder gelten.

Die anti-englische Haltung in Schottland ist bekannt. Aber diese anti-schottische Haltung war mir neu.

So neu ist sie wohl gar nicht, denn jedes Mal wenn man dem schottischen Volk die Möglichkeit gibt, Nationalisten zu wählen, und das geschieht alle vier bis fünf Jahre, tun sie es nicht.

AM: Sie haben die Hoffnung aufgegeben.

Wir haben vorher über Realismus gesprochen. Danny Boyle, wie sehen Sie Ihr Verhältnis zum Realismus des britischen Kinos?

DB: Für mich ist er in gewisser Weise eine Falle. Es war seinerzeit sicher aufregend, diese Form von Realismus im Kino zu sehen und im britischen Fernsehen, aber für mich hat sich das totgelaufen und ist für uns zur Falle geworden. Wir schränken uns ein, indem wir uns oft zu sehr darauf verlassen. Wenn man einen Film macht, ist man sich bewußt, wie sehr jedes einzelne Ding, das man macht, künstlich ist. Jede Entscheidung, die man fällt, ist künstlich. Denn es läuft darauf hinaus, daß man etwas will, der Ausstatter geht es besorgen, und dann gibt man vor, es sei real. In unserem Film haben wir in gewisser Weise versucht, das ganz einfach einzugestehen. Wir versuchen gar nicht vorzugeben, diese Dinge seien real und der Film sei fast dokumentarisch. Wir sagen den Zuschauern: Es ist künstlich – laßt euch darauf ein, wenn ihr wollt. Was ihr da durchmachen werdet, beruht auf Einbildungskraft. Am Ende will man auf den Umstand zurückkommen, daß man versucht, reale Menschen zu betrachten, denn das ist, was Kinogänger meiner Ansicht nach letztlich wollen. Es ist bloß eine andere Art, dieses Ziel zu erreichen. Aber es ist interessant: Wir haben den Film einigen jungen Leuten in Belfast gezeigt, im nordirischen Derry. Und wir fragten sie, was sie davon hielten. Und sie sagten: Das ist gut, wir fanden es echt realistisch. Es war seltsam, daß sie dieses Wort gebrauchten, denn es ist kein realistischer Film. Und doch war ihr Eindruck am Ende, daß es realistisch war. Wogegen sie James Bond – sie hatten auch «GoldenEye» gesehen – für Quatsch hielten, weil es unrealistisch war. Das war die einzige Art, wie sie diese Begriffe verwenden konnten. Letzten Endes ist in unserem Film immer noch von Menschen die Rede, aber wir sind auf dem Wege der Einbildungskraft dahin gekommen, nicht mit einem fotografischen, dokumentarisch anmutenden Reportage-Stil.

John Hodge sagte, es ging auch darum, die Eigenheiten des Romans rüberzubringen. Dieser hat auch diese bizarren und surrealen Elemente und beschränkt sich nicht nur auf rohen Realismus.

DB: Das stimmt. Aber als er das Drehbuch las, sagte Irvine unter anderem, er wünschte, er hätte den Roman auch zu jenen surrealen Momenten gepusht, wie John das mit dem Drehbuch getan hat. Das hat Irvine in einem späteren Buch gemacht, «The Acid House». Latent war es schon da, aber John hat es im Drehbuch in den Vordergrund gerückt, und das hat dazu beigetragen, den Film eigenständig zu machen und etwas zu vermeiden, das ebenfalls eine Folge des sozialen Realismus in Großbritannien ist: Die Gefahr bei einem dokumentarischen Ansatz im Milieu der Heroinsüchtigen ist, daß diese Leute als Opfer angesehen werden. Dann muß man anfangen, von Mietskasernen zu reden, ob sie einen schlechten Vater oder eine schlechte Mutter haben, ob sie in einer schlechten Schule waren. Und eines der deutlichsten Merkmale des Romans ist, daß Irvine mit aller Schärfe darauf besteht, daß man es nicht so sagen soll. Denn sonst bleibt man in dieser Denkweise gefangen. Und dann zeigt man entweder Mitgefühl oder nicht. Er sagt, schaut es euch mal von innen an. Und wenn man sich die Dinge von innen ansieht, wenn man eine Behinderung hat, dann will man nicht als Opfer angesehen werden, sondern sich behaupten. Renton behauptet immer, er habe eine Wahl und treffe seine Entscheidungen selbst. Darum fängt der Film so an: «Wähle dies, wähle das…» Und da hilft unser Ansatz auch, diese Falle zu vermeiden, die besonders im britischen Filmschaffen eine Gefahr ist.

Waren Sie überrascht, daß die BBFC (britische Filmzensur) keine Schnitte verlangte?

AM: Sie wissen ja nicht, wieviel Geld ich denen bezahlt habe … Zensur ist seltsam, weil man den Leuten ja nie begegnet, und dann gibt es lauter Gerüchte darüber. Das große Gerücht, das ich glaubte, war, daß eine Nadel, die die Haut durchsticht, ein totales Tabu sei. Also erwartete ich, daß wir das würden herausschneiden müssen. Für die USA mußten wir es herausschneiden.

Das ist bizarr. Das hat man doch schon so oft gesehen.

AM: Ja. Und wir haben es nur ein Mal verwendet, da wo Renton beinahe stirbt. Ganz bewußt. Das ist schockierend. Für die meisten Leute, jedenfalls für mich. Die Nadel, die die Haut durchsticht – da habe ich eine Phobie. Das mußten wir schneiden, eine halbe Sekunde. Und aus der Sexszene mußten wir zweieinhalb Sekunden herausschneiden. Da hatten sie die größten Einwände, weil das Mädchen Spaß hatte.

DB: Sie hatte zuviel Spaß, denn sie saß obenauf. Das heißt, sie fragten: Was passiert da? Denn sie greift so nach hinten. Also schickten wir eine Nachricht zurück und schrieben: Macht euch keine Sorgen, sie kitzelt ihn nur an den Eiern.

AM: Das fanden sie überhaupt nicht komisch.

DB: Was die Sache mit der Nadel angeht – die meisten von uns schauen da ja weg. Aber Ewan sagte etwas Interessantes über seine Erfahrung bei den Dreharbeiten, wo er ständig so tun mußte, als würde er sich etwas spritzen. Allmählich machte bei ihm diese Phobie einer Faszination Platz. Als wir das Ende der Dreharbeiten erreichten, war er so weit, daß er sich nach einer echten Injektion sehnte. Das machten wir dann auch, mit einer Krankenschwester. Und er sagte, es sei wirklich bizarr, wie sich das verändert habe. Die Ex-Junkies, die uns beim Drehen halfen, sagten, etwas vom Aufregendsten sei das Ritual selbst, die Vorbereitungen. Manchmal, wenn sie keinen Stoff kriegen konnten, machten sie trotzdem die Vorbereitungen und spritzten sich Wasser. Denn der bloße technische Prozeß verschaffte ihnen einen winzigen Kick. Das zeigt, daß es nicht nur eine physische Abhängigkeit ist, sondern auch mit dem Verstand zu tun hat.

Danny Boyle, könnten Sie noch etwas zu der Zusammenarbeit mit der Gruppe aus Glasgow sagen?

DB: Die waren erstaunlich. Das sind harte Burschen aus Glasgow, echt furchterregend. Wenn man denen in einer dunklen Nacht begegnete, würde man mit ihnen keinen Augenkontakt herstellen, man hätte zuviel Angst. Und sie haben die schlimmste Art von Verwahrlosung und Degeneration durchgemacht wegen dieser Droge. Sie trafen sich regelmäßig und tauschten Erfahrungen aus. Wir gingen an diese Treffen, wo sie einander erzählten, was sie ihren Freundinnen zugemutet hatten, ihren Kindern und insbesondere ihren Müttern, die natürlich immer zu ihnen hielten. Sie klauten alles, was sie kriegen konnten. Die Kleider von ihren Kindern: Wenn ihr Baby im Kinderwagen lag, dann zogen sie ihm das Kleidchen vom Leibe und verkauften es, ließen das Baby unbekleidet daliegen; einfach alles. Diese Jungs kamen aufs Set, jeden Tag. Sie wußten alles über den Heroin-Lebensstil, aber sie waren nicht wie die wirklichen Junkies, denn sie bauten wieder etwas auf und hatten somit etwas Optimistisches und Positives an sich, etwas Inspirierendes, mit diesem Mut, den sie täglich aufbringen mußten, um weiterzumachen. Das war phantastisch. Und die kannten das alles. Sie sagten, was immer ihr im Film zeigt, was immer im Buch steht, wir haben noch weit Schlimmeres gemacht. Sie haben uns in technischer Hinsicht geholfen. Sie halfen den Darstellern. Ein Beispiel: Ziemlich am Anfang ist Renton dabei, dem Mädchen einen Schuß zu spritzen, und da leckt er die Nadel ab. Da hatte uns einer der Calton Athletic Typen gesagt: Wir machten das so, wir leckten die Nadel ab, damit nichts verloren ging. Wenn da noch was dranhing, leckten wir es ab. Und wenn man solche Details sieht, denkt man natürlich sofort an Hepatitis und all das Zeug. Solche Details bekommt man nur, wenn Leute dabei sind, die das selber durchgemacht haben. Es war sehr aufregend, zu solchen Dingen Zugang zu haben.

Waren sie euch Filmemachern gegenüber nicht skeptisch?

DB: Doch. Sobald einer von uns irgendwie hochnäsig wurde, unterminierten sie ihn sofort. Sie hatten einen tollen Sinn für Humor, sehr bissig. Auch das um sich zu haben, ist gesund. Denn man kann leicht aus den Augen verlieren, worauf es ankommt.

«Trainspotting» als Metapher kommt im Buch nur ganz kurz vor, und im Film fehlt es ganz. Meinen Sie, das Publikum kriegt mit, was der Titel soll?

JH: Es ist auch im Buch nicht sehr wichtig. Der Titel bezieht sich ja auf das Hobby mancher britischen Männer, die beobachten, welche Lokomotiven vorbeifahren, die Nummern aufschreiben und sich immer an einen Fahrplan halten. Und hier geht es um eine Gruppe von jungen Männern, die alle auf ihre Weise versuchen, eine Form von Ordnung in ihr chaotisches Leben reinzubringen, mit Hilfe irgendeiner Obsession, zum Beispiel Sick Boy mit seinem Sean-Connery-Fimmel, der Liste von Connery-Filmen, die er mag oder nicht mag, oder dann mit Drogen. Oder wenn Renton nach London geht, steigt er ins Geschäft ein und versucht es zu begreifen, indem er zuerst alle Fachwörter lernt.

Es geht also um dieses Phänomen aus einer reinen Männerwelt?

JH: Ja.

Hat der Begriff «trainspotting» im Drogenjargon einen besonderen Sinn?

DB: Man spricht oft von Fixernarben als «tracks» (Geleisen); es soll auch damit zu tun haben.

Was hat Sie am Buch fasziniert, so daß Sie es verfilmen wollten?

DB: Die Lektüre war ein unglaubliches Erlebnis. Du hältst dich für irgendwie trendy, meinst, du bist auf dem laufenden, politisch korrekt und so weiter, meinst, du hättest Verständnis für diese Art von Szene, und da macht dir dieses Buch klar, daß du in Wirklichkeit eingeschlafen bist. Ich finde immer, das Leben und die Menschen sind so komplex, immer einen Schritt voraus, und die Kunst strengt sich an, sie einzuholen. Ein Buch wie dieses holt sie für eine Weile wieder ein, man hat das Gefühl wieder zu leben, wieder auf der Höhe des Lebens zu sein, und dann entgleitet es einem natürlich wieder. Aber es ist ein phantastisches Buch.

Seit wann gilt Edinburgh als HIV-Hauptstadt und Drogen-Hauptstadt Europas? Wann ist die Kultur vom Trinken auf Drogen umgestiegen?

JH: In den frühen 80er Jahren, glaube ich. Damals kam Heroin in Edinburgh auf. Das Zentrum von Edinburgh ist sehr attraktiv, auf Touristen ausgerichtet. Die Wohnsiedlungen stehen in den Außenbezirken, einige der schlimmsten Überbauungen in ganz Großbritannien. Wir haben die gleichen Probleme wie andere moderne Industriestädte, und wo es Probleme gibt, ist auch Heroin nicht weit. Weil es eine recht kleine Stadt ist und der Heroinkonsum mehrheitlich über Spritzen verläuft, haben viele Junkies Spritzen getauscht, und so waren rund 80% der Heroinsüchtigen von Edinburgh am Ende der 80er Jahre HIV-positiv. Das hat zu diesem Ruf beigetragen. Aber ich glaube nicht, daß das Heroinproblem dort viel größer ist als in Glasgow, Liverpool oder London.

Wir hörten von der Polemik, die in Großbritannien um den Film entbrannt ist. Hat Sie das gefreut, weil es eine Form von Werbung war, oder waren Sie traurig, weil der Film so einseitig betrachtet wurde?

JH: Sie meinen die negativen kritischen Reaktionen? Ich denke, sobald man sagt, daß man einen Film machen will, in dem Heroin eine wichtige Rolle spielt, und man das nicht auf pseudodokumentarische Art inszenieren will, dann wird es immer Leute geben, die einem vorwerfen, man verherrliche die Droge. Aber nur wenige kritisieren uns deswegen. Die überwältigende Mehrheit sieht den Film als Ganzes und erkennt, daß er ausgewogen und ehrlich ist, und akzeptiert ihn.

Erzählen Sie uns etwas über Ihre Arbeitsweise. Verwenden Sie ein Storyboard?

DB: Nein, ich versuche ohne Storyboard zu arbeiten. Für einige Sequenzen, die technisch schwierig waren, machten wir ein Storyboard, weil viele Leute Bescheid wissen mußten. Aber am besten ist es – aber das geht nur bei Low-Budget-Produktionen –, möglichst viele Entscheidungen möglichst lange aufzuschieben. Je näher man dem Zeitpunkt kommt, wo man die Szene drehen muß, um so stärker fließt das Adrenalin, man verspürt Angst, Schrecken, Aufregung, und dann kommen einem bessere Ideen. Beim Storyboard ist das Problem, daß man sich den Film vorstellen muß, bevor viele wichtige Mitwirkende dabei sind, vor allem die Schauspieler. Und dann muß man die in das Storyboard hineinzwängen. Ich meine, es sollte umgekehrt sein, daß sich das Storyboard aus der Art und Weise ergibt, wie die Darsteller die Szene spielen. Besonders wenn man gute Schauspieler hat; die wollen Freiheit. Die wollen nicht hören: Du stehst da, und du sitzt dort. Dann sagen sie: Ich glaube nicht, daß ich da sitzen würde, wenn ich die Szene mache. So wird die Atmosphäre auf dem Set viel besser, und es kann mehr Kreativität daraus hervorgehen; viele Ideen bekommt man von den Schauspielern.

Andrew Macdonald sagte, daß Sie sehr als Team arbeiten und nicht an die «Auteur»-Theorie glauben. Ihr Inszenierungsstil wechselt auch von einem Film zum andern: Die BBC-Produktion «Mr. Wroe’s Virgins», «Shallow Grave» und «Trainspotting» sind sehr verschieden. Sie passen sich offenbar dem Material an und scheinen nicht eine eigene, persönliche Handschrift entwickeln zu wollen.

DB: Ich meine, man muß sich letztlich in den Dienst der Geschichte stellen, denn die Leute gehen ins Kino, um zweierlei zu sehen: Schauspieler, und die in einer Geschichte. Es ist ganz einfach und war schon immer so. Wir machen uns an Filmfestivals etwas vor, daß die Leute kommen, um Regisseure zu sehen. Wieviel Regisseure können einem Film zu einem guten Start verhelfen? Vielleicht Kubrick, oder heutzutage Tarantino. Aber das ist alles. Alle andern Filme sehen sich die Leute wegen der Schauspieler an. Deswegen ist Tom Cruise auch Tom Cruise, weil er für die Leute etwas verkörpert. Und sie glauben ihm. Wenn sie ihm nicht glaubten, würden sie nicht hingehen. Auf einer bestimmten Ebene glauben sie ihm, was er da durchmacht. Und darum meine ich, daß man als Regisseur dem dienen muß. Das ist am Ende das wichtigste Element.

Ich finde, Sie übertreiben da doch ein wenig. Es gibt hier in Cannes doch viele «Auteurs», bei denen die Leute sagen: Toll, ein neuer Altman, ein neuer Alain Tanner und so weiter, wo die Leute des Regisseurs wegen ins Kino gehen und der Film über gar keine Stars verfügt.

DB: Aber wer geht da schon hin? Sie vielleicht und ich, wir alle hier, aber wir sind Teil der Medien. Aber das Publikum ist anders. Die Leute, die die ganze Woche über arbeiten, in einer Garage oder einem Friseursalon, und dann sagen sie, was mache ich nächsten Freitag, wo gehe ich hin? Ins Kino. Was sehe ich mir an? Ich sehe mir den neuen Danny Boyle Film an. Nie im Leben! Die sagen doch, ich schau mir Tom Cruise an.

Aber Sie werden doch selbst so vermarktet. Es heißt ja nicht: «Trainspotting – der neue Ewan McGregor Film», sondern «vom gleichen Team wie ‹Shallow Grave›».

DB: Tja …

JH: Ewan gehört ja irgendwie auch zu diesem Team.

Schon, aber Sie drei sind das Verkaufsargument.

DB: Ja, aber in Großbritannien richtet sich das Interesse vor allem auf Ewan. Und das freut uns, denn es tut dem Film gut. Es ist interessant, was wir über den Start des neuen Coen Brothers Films «Fargo» in den USA gehört haben. Sie versuchten verzweifelt, den Film über eine bestimmte – niedrige – Erfolgsebene hinauszuhieven. Und da sagte man ihnen: Wenn ihr das wollt, müßt ihr das Gerede von den Coen Brothers bleiben lassen, denn das war zwar einmal eure Visitenkarte, aber heute schreckt das die Leute eher ab.

Sehen Sie Ihre Zukunft eher in Hollywood oder in Großbritannien?

DB: Unseren nächsten Film drehen wir in den USA. Ewan McGregor ist wieder dabei – hoffentlich. Es wird so was wie ein britischer Blick auf die USA sein, nicht etwa umgekehrt.

Kommt die Finanzierung aus den USA?

DB: Nein, vor allem aus Großbritannien.

Ist es ein Originalstoff?

JH: Es ist ein Drehbuch, das ich bereits vor «Trainspotting» begonnen hatte, und seither habe ich es fast zu Ende geschrieben.

Warum haben Sie «Alien 4» abgelehnt, und auf wie viel Geld haben Sie damit verzichtet?

DB: Auf sehr viel Geld. Unglaublich, wie viel Geld die einem anbieten. Wir waren ursprünglich interessiert, weil das Drehbuch sehr gut war. Und ein Teil von mir ist fasziniert von diesen gewaltigen Filmen. Die ersten beiden «Alien»-Filme sind toll, besonders der allererste, ein echtes Kammerspiel-Meisterwerk. Wir trafen Winona Ryder und Sigourney Weaver und flogen in der ersten Klasse nach Los Angeles, das war alles sehr schön. Aber dann erkennst du allmählich, daß es sich um eine Markenlizenz handelt, und sie wollen dich, weil sie optimistisch und positiv eingestellt sind und hoffen, daß Leute wie wir das Ding etwas auffrischen werden. Aber je näher du der Sache kommst, um so mehr siehst du, daß es im Grunde nur ein Storyboard-Alptraum ist. Sie wollen den ganzen Film storyboarden, jede einzelne Einstellung wird im Storyboard festgelegt, und die Schauspieler triffst du überhaupt nur, weil es ein unglückliches Verfahren ist, aber irgendwie müssen sie ja die Schauspieler auf das Zelluloid kriegen. Der Rest sind Computer, Spezialeffekte usw. Es gibt keinen kreativen Prozeß. Es ist ein Markenartikel, und die Lizenz muß wieder reaktiviert werden. Also dachten wir, das ist bescheuert, wir sollten da aussteigen. Diese Methode hat sich glücklicherweise bewährt, denn John hatte inzwischen sein Drehbuch beendet.

Wie steht es mit der Musik? Wann wählten Sie die Songs aus, und wann entschieden Sie beispielsweise, daß der Film mit «Lust for Life» beginnen würde?

DB: Iggy Pop und Lou Reed kommen bereits im Buch vor, die Figuren hören sich das an. Also wußten wir, daß wir das im Film haben wollten. Der Rest der Musik entwickelte sich im Laufe der Arbeit am Film, Sachen, die wir uns anhörten und im Feeling des Films haben wollten. Am Ende war es so, daß der Film zwar mit Iggy Pop anfängt, aber mit topaktueller Musik aufhört, Sachen, die man sich heute anhört. Das war das Gefühl, das wir anstrebten. Es sollte wie eine Reise sein, mit der House-Musik der späten 80er Jahre in London und so weiter, einer richtigen Zeitreise in Sachen Musik. Vieles davon hat sich einfach entwickelt. Wenn man trendy zu sein versucht und Sachen einbaut, bloß weil sie gerade in Mode sind, funktioniert es oft nicht. An Oasis zum Beispiel, die derzeit größte Band, haben wir auch mal gedacht, aber das funktionierte nicht. Hätten wir total trendy sein wollen, hätten wir ihre Musik trotzdem reingenommen. Es muß aber organisch sein.

JH: Was Iggy Pop am Anfang angeht, so wußten wir, daß diese Sequenz ziemlich viel Action enthalten würde, so daß es ein schnelles Stück sein mußte, und wir mochten Iggy Pop. Aber es kommt auch auf den Cutter an, ob er das Stück hineinpassen kann, ob es dann funktioniert. Mehrere Szenen mußten ja in diese ersten drei, vier Minuten hineingeschnitten werden. Es war also etwas, das wir ganz allmählich erreichten und nicht auf einmal entschieden.

Es funktioniert jetzt ganz gut.

JH: Ja. Wenn man es jetzt sieht, kann man es sich kaum noch anders vorstellen, aber…

Ist es Musik, die in der Drogenszene selbst gehört wird?

DB: Darüber haben wir gesprochen. Es ist die Art von Musik, die sie spielen. Im Roman sind sie überlebte Punks, Leute, die Punk mitgemacht haben, und jetzt ist Punk ist vorbei. Was hören sie sich jetzt an? Punk ist tot, das war vor House, Mitte der 80er Jahre. An einem Punkt im Film, man hört sie kaum, reden sie von den Clash, im Hintergrund, während sie das Heroin zubereiten. Sie reden davon, wie die auf der Bühne herumspuckten. Die übliche Obsession punkto Körperflüssigkeiten und Exkremente.

Woher kommt die?

DB: Darüber habe ich auch nachgedacht. Ich meine, jeder Film, der von Heroin handelt, muß sich zwanghaft mit Körperfunktionen beschäftigen.

JH: Heroinsüchtige verwenden ihren Körper als reines Behältnis für Heroin und alle Arten von Dreck, das Zeug, das man sie im Film spritzen sieht, die Überbleibsel am Grund der Spritze. Sie sind bestens vertraut mit den Funktionen und Fehlfunktionen ihres Körpers.

Im Buch wird das ja mit den Problemen der Periode bei den Mädchen verglichen. Die Szene mit der Scheiße und die Szene mit der Periode liegen da gleich nebeneinander.

DB: Sie reden auch ständig davon, daß sie keine Erektion mehr bekommen können, daß sie an Verstopfung leiden, eine endlose Obsession. Wir haben einen erstaunlichen japanischen Cutter, Masahiro Hirakubo. Ein seltsamer Vogel. Er sagt nicht viel. Er gibt auch zu, daß er kaum lesen kann. Er ist aus Japan nach London gekommen und hat große Mühe, die Drehbücher im Voraus zu lesen. Das ist prima, denn man braucht jemanden, der den Film nur wie einer im Publikum ansieht, denn die lesen das Drehbuch ja in der Regel auch nicht, ehe sie sich den Film anschauen. Er liebt es, so zu arbeiten. Und er ist völlig verrückt, er arbeitet die ganze Zeit. Er liebt das. An ihm ist noch etwas anderes erstaunlich. Er hat ein gewaltiges Archiv – ein Beispiel für «trainspotting» – von Soundtrack-Alben. Er kauft sich nicht Musik, er kauft nur Soundtracks. Er hat jedes Soundtrack-Album zu jedem Film. «The Godfather», einfach alles. Und dann schneidet er den Film zu Teilen von alten Soundtracks, für den Rhythmus, aber auch um einen Eindruck von den Relationen und von Vollständigkeit zu vermitteln, in einem frühen Stadium. Das fehlt gewöhnlich bei den Filmen, weil der Soundtrack so spät hinzukommt. Dann holt man die Redaktoren von Channel 4 und macht ihnen vor, daß sie etwas sehen, das schon fast fertig ist.

JH: Mit einem Ennio Morricone Soundtrack…

Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Channel 4? Haben die den ganzen Film finanziert?

DB: Ja, sie waren prima.

AM: Ja, sehr hilfreich, mit guten Ratschlägen, involviert, aber ohne dreinzureden.

Mike Leigh hatte offenbar bei «Naked» einige Probleme mit Channel 4. Das war also bei Ihnen nicht der Fall?

DB: Nein. Das halte ich bei Channel 4 für sehr unwahrscheinlich. Sie sind ganz außergewöhnlich. Sie geben sehr strenge Kommentare ab, aber sie machen dich zum Herrn über deinen Film, und wenn du darauf bestehst, Fehler zu machen, dann lassen sie dich auch. Sie machen dir zwar das Leben schwer, aber sie lassen dich die Fehler machen. Weil sie diesen erstaunlichen Förderauftrag haben. Sie haben dieses Geld, aber sie müssen keinen Gewinn erwirtschaften wie jeder andere Filmproduzent. Sie können einfach Filme machen, und das gibt ihnen die Freiheit, die Leute experimentieren zu lassen. Und ihre Unterstützung ist wirklich erstaunlich.

Vielen Dank für dieses Gespräch.

(Cannes am 15. Mai 1996. Das Gespräch mit Danny Boyle (Regisseur), John Hodge (Drehbuchautor) und Andrew Macdonald (Produzent) führten Michel Bodmer und fünf weitere JournalistInnen)

«Trainspotting 2» von Regisseur Danny Boyle (und dem Original-Cast) kommt im Februar 2017 in die Kinos.